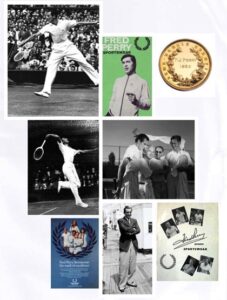

FRED PERRY

Die Marke und Ihre Geschichte

Bei einem Spaziergang fragte der kleine Frederick John Perry seinen Vater, wem all die parkenden Autos gehören – „den Tennisspielern“, war die Antwort. Da wusste der kleine Junge, was er werden wollte. Der Center Court machte Fred Perry berühmt.

Von 1934 bis 36 gewann er, als bislang letzter Brite, dreimal in Folge das Turnier von Wimbledon. Es waren die Höhepunkte einer äußerst unwahrscheinlichen Karriere, denn Perry stammte aus der Arbeiterklasse, die auf Tennisplätzen nicht gerade gern gesehen wurde. Und so feierte er seine ersten Erfolge auch auf angemessenerem Terrain: 1929 errang er bereits einen Weltmeistertitel – im Tischtennis. Später wechselte er den Schläger und brach mit seinen Erfolgen in eine Upper-Class-Domäne ein. Dass er durchaus Sinn für Stil besaß, zeigte sich nach dem Ende seiner Karriere: 1947 begann er damit, die Spieler in Wimbledon, die nach dem Krieg zumeist in Armee-Hemden spielten, mit smarten weißen Polo-Shirts auszustatten. Als Erkennungszeichen erhielten Perrys Hemden den eingestickten Lorbeerkranz, eine Reminiszenz an die Turniersiege des Stifters. 1952 gründete Fred Perry schließlich sein eigenes Unternehmen.

Das Hauptquartier befindet sich in Covent Garden, im Zentrum Londons, wo das Label auch zwei eigene Läden betreibt. Marketingchef Richard Martin erzählt besonders gern die Geschichte der Jugendkultur, genauer der Mods. Vielleicht weil er selbst wie eine charmant gealterte Version dieser Spezies aussieht. Seine grauen Haare trägt er an den Seiten kurz, das Deckhaar lang, er ist ganz in Schwarz gekleidet, schmale Hosen und Hemd.

Auf den Jubiläumsanzug, entworfen von Designer Raf Simons, sind sie im Hauptquartier besonders stolz. Das Vorbild hat Fred Perry auf seiner Überfahrt 1936 in die USA getragen. Im Tennissport hatte er alles erreicht: neben Wimbledon auch den Davis-Cup, die French, US und Australian Open gewonnen. Jetzt wollte er Berufsspieler werden. Der „All England Club“ in Wimbledon legte ihm nahe, auf seine Ehrenmitgliedschaft zu verzichten, die British Lawn Association bestrafte Fred Perry ab sofort mit Nichtachtung. Wenn ihm schon die Anerkennung in England verweigert wurde, wollte er wenigstens mit Schauturnieren richtig viel Geld in der Neuen Welt verdienen. Das tat er, nebenher vergnügte er sich mit Hollywooddiven, traf Charlie Chaplin, Errol Flynn und die Marx Brothers.

Dass Fred Perry später nicht nur auf dem Tennisplatz Erfolge feierte, verdankt das Label – wie einige andere britische Kleidungshersteller – einer Jugendbewegung, die sich in den späten 50er Jahren formierte: den Mods. Zuerst tauchte sie in Londoner Modern-Jazz- und R&B-Clubs auf, und daher erhielt sie auch ihren Namen: Die Szene-Mitglieder nannten sich aufgrund ihrer musikalischen Vorliebe „Modernists“ – daraus wurde kurz „Mods“.

Fred Perry zählte – ungewollt – zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Als die Mods seine Hemden entdeckten, hatte er längst seine Karriere beendet. Seine Hemden wurden in denselben Herrenmodeläden Londons angeboten, in denen die Mods bevorzugt ihre Anzüge und Hemden kauften. Damit gerieten sie als gleichermaßen smarte wie praktische Kleidungsstücke ins Blickfeld der jungen Käufer – und wurden von ihnen gleich mitgekauft. Von den eher elitären Mods der ersten Stunde, die bevorzugt Anzüge und Hemden trugen, wurde die Polohemden-Fraktion allerdings eher abschätzig betrachtet: Die „Fred Perry Brigade“ galt hier schon bald als nicht fein genug.

Fred Perry zählte – ungewollt – zu den Profiteuren dieser Entwicklung. Als die Mods seine Hemden entdeckten, hatte er längst seine Karriere beendet. Seine Hemden wurden in denselben Herrenmodeläden Londons angeboten, in denen die Mods bevorzugt ihre Anzüge und Hemden kauften. Damit gerieten sie als gleichermaßen smarte wie praktische Kleidungsstücke ins Blickfeld der jungen Käufer – und wurden von ihnen gleich mitgekauft. Von den eher elitären Mods der ersten Stunde, die bevorzugt Anzüge und Hemden trugen, wurde die Polohemden-Fraktion allerdings eher abschätzig betrachtet: Die „Fred Perry Brigade“ galt hier schon bald als nicht fein genug.

Die Ur-Mods stammten zumeist aus einfachen Verhältnissen. Den Lebensstil ihrer Eltern – in diesem Fall das einfache, von harter Arbeit geprägte Dasein der traditionellen Arbeiter- und unteren Mittelklasse – fanden sie wenig erstrebenswert. Ihre spezielle Rebellion manifestierten sie in einem besonders verfeinerten Geschmack, der sich in gezielt „unbritischen“ Vorlieben äußerte.

Die Mods begeisterten sich nicht nur für amerikanische Jazz- und Soul-Musik, sie kreierten einen ganz eigenen Lebensstil. Möglichst smart, glamourös – und international – sollte es sein, kurzum, ein Affront gegen die Bescheidenheit der Elterngeneration. So setzten sie auf Maßanzüge und Hemden, ihre Vorbilder waren die Helden italienischer und französischer Filme oder die immer tadellos gekleideten amerikanischen Jazzmusiker und Oberschichtler.

Die Mods begeisterten sich nicht nur für amerikanische Jazz- und Soul-Musik, sie kreierten einen ganz eigenen Lebensstil. Möglichst smart, glamourös – und international – sollte es sein, kurzum, ein Affront gegen die Bescheidenheit der Elterngeneration. So setzten sie auf Maßanzüge und Hemden, ihre Vorbilder waren die Helden italienischer und französischer Filme oder die immer tadellos gekleideten amerikanischen Jazzmusiker und Oberschichtler.

Auch das Transportmittel ihrer Wahl kam aus dem Ausland: Italienische Vespa-Motorroller wurden zum Kennzeichen der ganzen Bewegung. So paradox es heute, da die Mod-Bewegung als Ausgangspunkt der urbritischen Männermode gilt, wirken mag: Die Vorreiter des Stils versuchten alles, um möglichst unbritisch zu wirken.

Dabei waren die Mods, von ihren Kleidungs- und Musikvorlieben abgesehen, eigentlich typisch englische Jugendliche, wie man sie bis heute an Wochenenden in jeder Fußgängerzone des Vereinigten Königreichs antreffen kann: dem Alkohol und anderen gerade aktuellen Drogen sowie einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit rivalisierenden Gruppen nicht abgeneigt. Diese Seite ihres Lebensstils brachte sie in den sechziger Jahren dann auch in die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Zu dieser Zeit hatten die Mods Gefallen daran gefunden, am Wochenende in großer Zahl die Badeorte an der englischen Südküste heimzusuchen – und sich dort mit ihren Lieblingsfeinden, den betont maskulinen Rockern, oder, falls diese gerade nicht verfügbar waren, mit der Polizei regelrechte Straßenschlachten zu liefern. Auch die ortsansässigen Ladenbesitzer blieben nicht verschont. Vor allem die Ausschreitungen im Sommer 1964 ließen die gut gekleideten Hauptstadtjugendlichen zu regelrechten Staatsfeinden werden.

Doch das war nur eine Seite der Wahrnehmung. Die andere erkannte ein Potenzial: Hier waren – zum ersten Mal in der Geschichte – relativ zahlungskräftige Jugendliche, die ihr Geld gezielt für Mode und Musik ausgaben. Im Marketingdeutsch: Sie bildeten eine Zielgruppe. Und für die entwickelten Bekleidungshersteller und Medien maßgeschneiderte Angebote. Lifestylemagazine mit Modetipps für Mods schossen aus dem Boden, und im Fernsehen lief seit 1965 mit der Musiksendung „Ready-Steady-Go!“, die zum Vorbild für den deutschen „Rockpalast“ wurde, ein eigenes Programm für die rebellischen Jugendlichen.

Doch das war nur eine Seite der Wahrnehmung. Die andere erkannte ein Potenzial: Hier waren – zum ersten Mal in der Geschichte – relativ zahlungskräftige Jugendliche, die ihr Geld gezielt für Mode und Musik ausgaben. Im Marketingdeutsch: Sie bildeten eine Zielgruppe. Und für die entwickelten Bekleidungshersteller und Medien maßgeschneiderte Angebote. Lifestylemagazine mit Modetipps für Mods schossen aus dem Boden, und im Fernsehen lief seit 1965 mit der Musiksendung „Ready-Steady-Go!“, die zum Vorbild für den deutschen „Rockpalast“ wurde, ein eigenes Programm für die rebellischen Jugendlichen.

Die Mod-Bewegung begann sich, gerade angesichts der fortschreitenden Kommerzialisierung, aufzuspalten. Eine dieser Gruppen wandte sich wieder stärker ihren Wurzeln in der Arbeiterklasse zu. Dabei verband sie sich mit den ähnlich gestellten Einwanderern aus der Karibik – und kam so auf den Geschmack von deren Musik, vor allem Reggae und Ska.

Auch sonst wurden die „Rude Boys“ aus Jamaika oder Trinidad zu Vorbildern. Die waren dazu übergegangen, ihre Haare extrem kurz zu schneiden. Das übernahmen bald auch viele britische Mods. Und entwickelten sich so Schritt für Schritt zu Skinheads. Die wussten nach wie vor smarte Hemden und Polohemden zu schätzen, bevorzugten aber ansonsten ein recht rustikales Freizeitverhalten: Alkohol, Partys, Fußball und Schlägereien spielten allesamt wichtige Rollen – wie auch Fred-Perry-Shirts. Zudem hatte das Label begonnen, die ursprünglich einfarbigen Polohemden mit mehrfarbigen Streifen an Kragen und Bündchen zu versehen. Diese Farbkombinationen wurden von Fußballfans gekauft, die hier die Farben ihres Lieblingsvereins wiederfanden. So wurde das Unternehmen – wiederum ungewollt – zu einem der Lieblingslabels der frühen Fußballhooligans.

Schlimmer als die Assoziation mit Fußballfans war für Fred Perry jedoch die Tatsache, dass ein Teil der Skinheads sich in den siebziger Jahren rechtsradikalen Organisationen wie der National Front annäherte. Diese Fraktion wurde schließlich in den achtziger Jahren zum Stilvorbild deutscher Neonazis. Marken wie Fred Perry oder Ben Sherman, die noch der Mod-Vergangenheit der Skinheads entstammten, wurden dabei gleich mit übernommen. Das Image des Labels trug einige Kratzer davon, zumal es in den Medien in entsprechenden Zusammenhängen immer wieder auftauchte.

Schlimmer als die Assoziation mit Fußballfans war für Fred Perry jedoch die Tatsache, dass ein Teil der Skinheads sich in den siebziger Jahren rechtsradikalen Organisationen wie der National Front annäherte. Diese Fraktion wurde schließlich in den achtziger Jahren zum Stilvorbild deutscher Neonazis. Marken wie Fred Perry oder Ben Sherman, die noch der Mod-Vergangenheit der Skinheads entstammten, wurden dabei gleich mit übernommen. Das Image des Labels trug einige Kratzer davon, zumal es in den Medien in entsprechenden Zusammenhängen immer wieder auftauchte.

Mittlerweile hat sich die gewaltbereite deutsche Neonazi-Szene jedoch von diesem englischen Dresscode weitgehend verabschiedet. Getragen werden in den entsprechenden Kreisen derzeit entweder selbst entwickelte Streetwear-Marken wie Thor Steinar oder Erik & Sons – oder, paradoxerweise, die Vorlieben autonomer Linker, schwarze Kleidung und Sonnenbrillen, übernommen.

Insofern kam es auch für die urbritische Marke Fred Perry überraschend, als sie sich vor kurzem auf einer Liste der Berliner Polizei wiederfand. Die hatte ihren Zivilbeamten untersagt, im Dienst bestimmte Marken zu tragen, die als Bekenntnis zu rechtem Gedankengut galten. Darunter war auch Fred Perry. Das löste nicht nur bei der Marke selbst Unverständnis aus: Inzwischen hat sich die Berliner Polizei eines Besseren belehren lassen und nahm Marken wie Ben Sherman, Lonsdale und Fred Perry wieder von der Liste.

Insofern kam es auch für die urbritische Marke Fred Perry überraschend, als sie sich vor kurzem auf einer Liste der Berliner Polizei wiederfand. Die hatte ihren Zivilbeamten untersagt, im Dienst bestimmte Marken zu tragen, die als Bekenntnis zu rechtem Gedankengut galten. Darunter war auch Fred Perry. Das löste nicht nur bei der Marke selbst Unverständnis aus: Inzwischen hat sich die Berliner Polizei eines Besseren belehren lassen und nahm Marken wie Ben Sherman, Lonsdale und Fred Perry wieder von der Liste.

Die Marke Fred Perry war also mal wieder auf politisches Terrain geraten. Dort sind Symbole dafür da, dass man einander erkennt – Freund und Feind. In Deutschland kann man aber immer noch Verwirrung stiften, wenn man ein Polohemd mit einem Lorbeerkranz trägt. „Ist das nicht Nazikleidung?“ ist keine seltene Frage. In Berlin fällt es noch leicht, sich darüber hinwegzusetzen, in Vorpommern sieht das schon anders aus. Dass die Berliner Polizei ihre Mitarbeiter vor seiner Marke warnen wollte, findet Marktingchef Richard Martin einfach „absurd. Eigentlich wollen wir gar nicht darauf eingehen“.

In der Mode sind die Zeichensysteme inzwischen ambivalent. Natürlich kann man an bestimmten Markenzeichen ablesen, ob der Träger viel Geld für seine Kleidung ausgibt, aber welcher Gesinnung er ist, da wird es heikel. Immerhin haben nicht nur alle Modestile der verschiedenen Jahrzehnte schon Wiederkehr gefeiert. Es sind auch fast alle Jugendkulturen vom Rockabilly über den Mod bis hin zum Skinhead modisch wieder aufgegriffen worden. Meist fehlt dem Revival die politische Aufladung, es geht nur noch um eine prägnante Optik. So erfreut sich der befriedete Skinheadlook gerade in England großer Beliebtheit. Zusammengefasst hat das Alexis Petridis, Kulturjournalist der Londoner Tageszeitung „The Guardian“: „Nahezu jeder Bestandteil der Skinheadmode ist heute ein Designklassiker: Dr. Martens, Levi’s 501, Fred Perry, die Harrington-Jacke.“

In der langen Geschichte der Marke gab es noch andere Tiefpunkte: Anfang der neunziger Jahre war nicht nur die Hochzeit im Tennis vorbei, auch die Jugend wollte dezidiert nicht anständig aussehen, Grunge, Neopunk und Rave waren in Mode. Die Mutterfirma ging 1994 pleite und Fred Perry wurde an einen japanischen Lizenznehmer verkauft. Dann aber kam Mitte der Neunziger der Britpop, die jüngste Auflage eines Mod-Revivals. Oasis und Blur besannen sich auf das Erbe der Mods und trugen wieder Fred Perry.

Die Tradition hat das Label also noch einmal gerettet. „Wir mussten nie zurückgehen. Das Erbe war uns immer sehr gegenwärtig“, sagt Martin. Fred Perry wurde zu einem wichtigen Teil der Uniform von „Cool Britannia“. Plötzlich wurde die Marke auch von Luxusläden wie Colette, Selfrigdes, Bergdorf Goodman wahrgenommen. Fred Perry strukturierte die Designabteilung um und begann mit Designern wie Rei Kawakubo von Comme des Garçons und Raf Simons für exklusive Kollektionen zusammenzuarbeiten. Trotzdem macht das Unternehmen Fred Perry immer noch 80 Prozent des Umsatzes mit Polohemden. Jede Saison werden die Klassiker wieder in die Läden geschickt, das Polohemd, die Harringtonjacke, der Pullover mit V-Ausschnitt. Genau diese Produkte wollen eben auch Musiker wie Alex Turner tragen, der wie eine Reinkarnation des Ur-Mods aussieht. Auch die Hip-Hopper Jay-Z und Kanye West, sowie der Brit-Popper Damon Albarn von Blur werben “unbewusst” für Fred Perry. Denn hierbei handelt es sich keineswegs um Celebrity Marketing der herkömmlichen Art, bei dem die Prominenten mit kostenloser Kleidung ausgestattet werden. Ganz im Gegenteil, laut Richard Martin hat die Marke dies “nicht nötig”, denn die Leute kämen von allein. Dies liegt vermutlich daran, dass Fred Perry authentisch ist – die Tatsache, dass man das Erbe und die Tradition der Marke immer beibehalten hat, verleiht der Marke Glaubwürdigkeit und wenn Jay-Z und Co das Label lieben, dann liebt es auch die Jugend.

Neben den Musikern, die die Tradition am Leben erhalten, tragen heute Fashion Victims die teuren Designerlinien und auf den Tennisplätzen dieser Welt gibt es immer noch die alten Herren, die das Hemd seiner ursprünglichen Intention zuführen.